パワハラ問題への弁護士の対応

パワハラについても、セクハラと同様次の3つの局面が考えられます。

1. 法的助言

詳しい事情を伺った上で、

- まず、当該行為がパワハラ行為にあたるか

- 次に、パワハラ行為があったとすればどのような処分が適切か

- 被害者に対するアフターケア

- パワハラ行為でなかったとすれば、その後従業員にはどのように対応すべきか

等を専門的観点より適確にアドバイスします。

2. 示談交渉

パワハラ行為を受けたと申告してきた社員、またはパワハラ行為を行ったとして懲戒処分等を受けた社員が、会社の対応に不満を持ち、不適切だったとして争ってきた場合には、弁護士が御社に代わって交渉にあたります。

3. 訴訟

上記のアドバイスに従って対応したにもかかわらず、訴訟を提起されてしまった場合には、事実関係をよく把握している弁護士が御社の対応が適切であったことを代弁して戦います。

また、上記のアドバイスを受けずに訴訟を提起されてしまった場合でも、弁護士が出来る限り御社の対応の正当性を主張し、ダメージが最も少なくなるように最大限努力します。

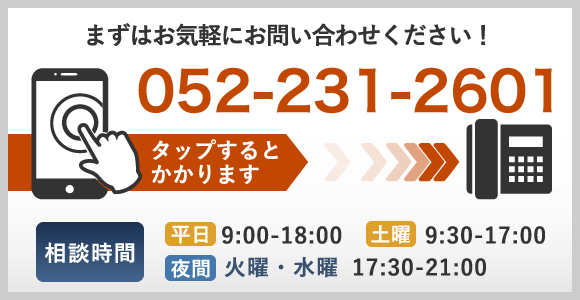

専門家に相談しましょう

以上まででパワハラが発覚した場合の大まかな対処方法を説明してきましたが、実際には、会社や部署ごとに環境が異なる状況でパワハラに該当するか否かを判断することは難しいでしょう。また、パワハラだと判断できた場合でも、適切な処置を講じることができなければ、そのことに対する責任が問われてしまいます。したがって、パワハラの相談や申告を受けた場合には、労働諸法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士(法律事務所)を外部相談窓口として活用する

企業の方に是非お勧めしたいのは、御社内部ではなく、弁護士(法律事務所)をパワハラ等の相談窓口として定め、社員の方々に周知しておくという方法です。

この方法には、以下のようなメリットがあります。

- 相談担当者が専門家であることから、内容や状況に応じ、適切に対応できること。

- 相談担当者の育成が不要であり、必要な人材を確保できること。

- 相談者にとっても、外部の専門家に対する相談であることから、相談しやすいこと。

外部相談窓口の設置に対しては、世間に会社の問題が発覚するという懸念が考えられます。しかし、それは杞憂です。

新聞等で取りざたされているパワハラ問題の多くは、社員からマスメディアに対する直接の内部告発によるものです。そして、社員が内部告発を行う理由は、「会社に対しては相談しづらい」若しくは「相談しても不適切な対応をされた」ことによるものです。弁護士を外部相談窓口として設置した場合、「相談しやすく」かつ「適切な対応」が可能です。したがって、世間に御社のパワハラ問題が発覚する可能性は低いといえます。